商品説明

平井工房(平井楽器店)は、かって大阪市浪速区東恵美須東2丁目、つまりは通称「新世界」のど真ん中にあった。

新世界で有名なのは、通天閣(二代目)と河豚料理の大衆店「づぼらや」の巨大フグ提灯と思う。

新世界の観光ポスターや絵ハガキなどではフグ提灯を前景にして、その背景にそびえ立つ通天閣という構図が多いが、少しばかりズームアウトとすれば画面の左隅に一見タバコ屋(平井工房はタバコ屋も兼業)にしか見えない、しもた屋風の民家が現れる。

それが平井工房である。

おそらくは日本一、繁華な場所にある工房といえる。

この言わば場違いともいえるロケーションが、テレビ的にはかえって面白く映り、関西ローカルのバラエティ番組では、何度も紹介されている。

ただその紹介の仕方が「ナニワのど根性製作家」的なもので

関西方面のギター愛好家の方に、平井氏のお名前が届いたのかは甚だ疑問である。

自分が過去に録画した、ギターに関する幾多の番組の中で、平井工房を正攻法で取材した番組「歴史街道」から平井氏のプロフィールをご紹介させていただく。

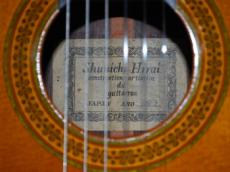

平井工房は、1934年に俊一氏の父君が創業されたが、当初はバイオリン製作であったものを俊一の代になってギター製作をするようになったという。平井氏いわく、ギターの形を整えるだけなら、器用なひとなら誰でも出来る。

自分の音を出せるようになるのは簡単ではない。

音を聞き取る耳を鍛え、技術を磨かなければならない。

もっとええ音を、もっとええ音を、と追及するときりがない。すべての作業を一人でこなすので、1点を仕上げるのに最低三か月はかかる…。

本器は、電動工具を一切使わず、手工工具と確かな技術で組み上げられた、実に丁寧な作りのギターである。

また使用材についても寡作な製作家に特有の厳選された良材ばかりが使われている。

特に目を引くのは、表面板に使われているレッドウッド(セコイア杉)で通常の米杉と比べ稀少価値は遥かに高い。

音の特性を言葉にするのは難しいが、個人的な感想でいうならラミレスⅢ世の音を、もう少し引き締めたような、換言するなら、更なる気品を付加したような音と思う。

これが平井氏がいう「もっとええ音」なのかもしれない。

状態としては、年代相応の弾き傷等はあるが重大な修理歴はなく、全体としては、まずまず美品の範疇に入る。

弦高はオリジナル弦高と思われ12フレット上で6弦側=3.7㎜、1弦側=3.0㎜、で弦のテンションも柔らかい部類に入り非常に弾き易いギターである。

最後に本器の仕様について、もう一度。

トップ/レッドウッド、サイド&バック/ローズウッド、指板

/黒檀、糸巻き/ゴトー35G3600C(旧タイプ)、ナット&サドル/象牙、等々。

※ブリッジ直下に、弦飛び傷を防止する木製プレート付き