Product Description

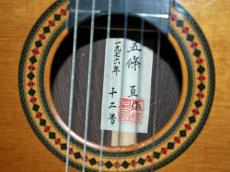

製作者に関する正確な情報は何もない。 あるのは自身が昔に聞いた、噂話や風聞の類いである。 それも自身が学生時代の音楽仲間に聞いたのか、それともずっと後になって何方かに教えていただいたのか、それすら定かではない。 それだけに非常に不確実な情報であることは最初にお断りしておく。 この製作者のギターを販売されていたのは、かって京都市東山区にあった某店である。 その当時の番地表記でいうなら、「東大路五条下ル」であるので関西在住でギター歴の長い愛好家の方であれば、それなら「あの店」かとご推察いただけると思う。 次に、この「五條亘(ごじょう わたる)」というお名前だが、製作者の本名ではなく、作名(つくりな)あるいは別名のように思われる。 現在シニア層の方であれば、「京の五条の橋の上、 大のおとこの弁慶は長い薙刀ふりあげて…」と歌われる唱歌「牛若丸」をご存知と思う。 この唱歌は、後の源義経になる牛若丸が、この「五条の橋を渡る」ことで天下無双の豪傑・武蔵坊弁慶と運命的な出会いを果たすことを歌にしたものである。 もうお分かりと思うが、「五条の橋をわたる」→「五條亘」となったもので、先の某店の立地が五条大橋に隣接するのも決して偶然ではないと思う。 通常であれば製作者の方は、自身の作品と名前を世に知らしめたいと思うのが普通であって、わざわざ別名を付けるわけがないと思うのだが…。 もし五條亘の名前が別名であるとするなら、やはり本当の名前をだせない何かがあるのだと考えざるを得ない。 そこで以下の自分勝手な想像になるのだが…。 今現在の業界の状況と比べるなら、それこそギターが飛ぶように売れた良き時代が過去にはあった。 その中でも、より専門性が高いクラシックギターの分野では、やはり有名専門店における販売力は高く、その販売力を楯に、特に将来性豊かな製作者を「囲い込む」、即ち作ったギターは殆んど買い取るが他店に卸すことは許さない、というような縛りのある商習慣があった事は否定できない。 その商習慣が今でいう Win-Win の関係であるなら、作り手側と販売店側ともに何の問題もないのだが、ややもすればその力関係から販売店側にとって有利な条件になる事は容易に想像できる。 つまり「五條亘ギター」は、何らかの理由で、やむなく、この「囲い込み」の禁を秘密裏に破った製作者の手になるものではないかという推理。 もう一つは、独立・起業の夢を叶える為に、師匠の工房を辞める際に何らかのトラブルがあり、その師である人物の影響力が多大で、実名での販売に懸念を持った場合もそうであろう。 …以上は、捻くれ者の自分が生み出した妄想と思うが、そんな事しか思い浮かばない。 何はともあれ謎の多いギターと思う。 毎度くだらない前置きが長く、ただただ恐縮するばかりであるが、ようよう本器のご説明をさせていただく。 まずは本器の使用材であるが、側板&裏板は黒味の強いハカランダ単板で非常に上質なものである。 表面板はいちめんに交差杢の出た細かい木目のジャーマンスプルース単板、指板は通称マグロと呼ばれる真正の黒檀である。 とにかく使用材のレベルが高く、甚だ失礼な言い方になるが、ポッとでの若手製作者では中々ストック出来ないレベルと思う。 そして肝心要の音であるが、ハカランダボディ特有のやや硬質で音の中に一本芯が通ったような力強い音、ボディ内部での音の跳ね返りが強いので、例えるなら、強打者がバットでボールの芯をとらえ力強く振り抜いた時にでる「カキーン」といった遠鳴りの音がする…とでも表現しようか。 本当に音のイメージを言葉にするのは難しい。 ハカランダは、とかくその見事な木目、見た目の華麗さ、そして希少性、等々が評価されがちと思うが、自分は少し違う見解をもっている。 ギターは、西洋の正統的な楽器とは明らかに違うルーツ(例えば調弦法においても、長調・短調の音階より、フリギア旋法の音階が弾きやすい調弦になっている)を持っている。 試みに、6弦開放弦から始めて1弦開放弦まで、ミ・ファ・ソ・ラ・シ・… ド・レ・ミ と順番に弾いていくと、これが「ミの旋法」と呼ばれる「フリギア旋法」である。 また今度は途中のソの音をすべて半音あげて、ミ・ファ・ソ♯・ラ・シ・… ド・レ・ミ と順番に弾いてみる(フリギアン・ドミナント)とどうであろうか。 訳のわからない説明と思うが、一度このように、ミから始めて途中のソを半音あげて音階を弾いて頂ければ、自分が言いたい事も感覚的には、ご理解いただけるかも知れない。 クラシック音楽以前のギター音楽は、アンダルシアの土地でヒターノ達が育んできた歴史があり、かつ地中海沿岸のムーア人の影響も大きい。 ギターは、その音色の中に、「激しさ」「情熱」「哀感」などの情感を隠し持っているように感じる。 自分はハカランダこそが、「激しさ」「情熱」「哀感」といった音楽表現がサウンド的に最もできやすい素材と思う。 ハカランダについては、まだまだ書きたい事もあるが、またの機会とさせていただく。 最後に本器の状態であるが、年代相応の弾き傷や小傷などは散見されるが、ハカランダボディによく見られる割れ補修など重大なものはなく、塗装にもウェザーチェックや白濁なども見られない、年代を考慮すれば比較的良い状態である。

JAPANESE

JAPANESE JAPANESE

JAPANESE