商品説明

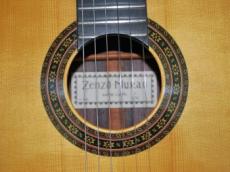

村尾善三氏は高知市の製作家。

田村廣氏が1952年に開設した「田村ギター製作所」出身であることしか分からない。※書籍 土佐の手仕事士より

詳細なプロフィールは不明である。

本器は1976年の製作であるが、田村廣氏の実弟の満氏が兄を引継ぐ形で1966年に開設された「㈱たむらギター」まで在籍されたのかは不明である。

ただ同門の岩田晃昌氏も70年代半ばには工房をお辞めになっているので、工房自体が本業以外の何か別の要因(大体察しはつくのだが)で縮小そして廃業されたと思う。

本器の特徴だが、他の手工ギターに比べ、弦の張りを強く感じられない。

松材のギターにもかかわらず軽いタッチでもよく音が出る。

太くまろやかな音なのに音の輪郭はハッキリと明瞭である。

単音だけでなく、和音を弾いた時も同じである。

左手は長時間弾いてもあまり疲れず楽に押弦できる。

そしてなにより良く歌う。

具体的にはビブラートがよくかかるという事である。

本器は製作上においてある特徴を持っている。

これは師である田村廣ギターと共通なもので、この時代の邦人製作家には、やや珍しい傾向と思う。

「ネックの仕込み角度」のことであるが、クラシックギターの弾き易さ、音色、音質、音量などに影響する非常に重要な要素と思うが、マニアの間でもあまり語れることがない。

簡単にいうと、スペイン式の製作法では、ネックと表面板の接合に、順方向に3度程度の角度をつけて接合するという事である。

ロイコートナル著「メイキング・マスター・ギター」や禰寝孝次郎著「スペイン式クラシックギター制作法」にも解説がある。

詳しく説明すると長くなるので、興味のある方は別途お問い合わせ願う。

田村廣ギターもそうだが、本器もドイツ式ネックにもかかわらず、この「仕込み角度」が自分のような素人目にもハッキリと分かるほど角度がつけてある。

以下に述べるのは、自分の経験則からくる個人的な見解であり、当然異論もあろうかと思うが、一つの意見として愛好家の方に少しでも参考になれば幸いと思う。

ギターに限らず弦楽器では、弦の張力はどの位置でも均一な強さではない。

例えば、ブリッジ付近のスル・ポンティチェロとスル・タストを弾き比べすれば明白と思う。

この現象は糸巻き側でも同じである。

初心の方がFコードを押さえられないと言われるが、これは左肘が必然的に脇から離れるため押さえる力が伝わり難い事とナット側付近の弦の張力が他のフレット部分より張力がキツイためである。

この現象は、弦がナット側とブリッジ側が一直線になるように、つまりはネックが表面板に対して角度がなく真っ直ぐに仕込まれたギターほど顕著になるように思う。

対してネックが順方向に少し角度をつけて仕込まれたギターはローポジションからミドルポジションの張力が柔らかく感じられ押さえが楽になること、またビブラートもローポジションでも効果的にかかるようになると思われる。

ただ反面として、必然的にハイフレットの弦高が高くなり、弾き手の方にもよるであろうが、9F、10F、あたりから特にセーハがきつく感じられる方も多いと思う。

本器のオリジナル弦高は12F上で、6弦側5.0㎜、1弦側4.0㎜であったが、オリジナルの音質・音量を損なわない形で、6弦側4.2㎜、1弦側3.3㎜に調整してある。

サドル残から更なる調整も可能だが、その場合は弦留めチップなどで弦の傾斜角度を確保した方がベターと思う。

最後に本器の状態だが、表面板に若干の弾き傷&打痕が散見されるが、表面板には強度的に他のスプルースよりも強い「エゾ松」が使用されているので、あまり深いものではなく、かつ目立つものではない。

全体的に見ても、製作年を考慮すれば美品の範疇に入る良い状態である。